Autour de Bacon...

Une grande variété de sujets relatifs à l’œuvre, à la vie ou aux méthodes de travail de Francis Bacon sont ici examinés pour la Francis Bacon MB Art Foundation par des historiens de l’art, des chercheurs, des photographes, des artistes ou des amis du peintre.

James Birch

Marchand d'art et propriétaire de galerie

L’exposition Francis Bacon à Moscou, en 1988

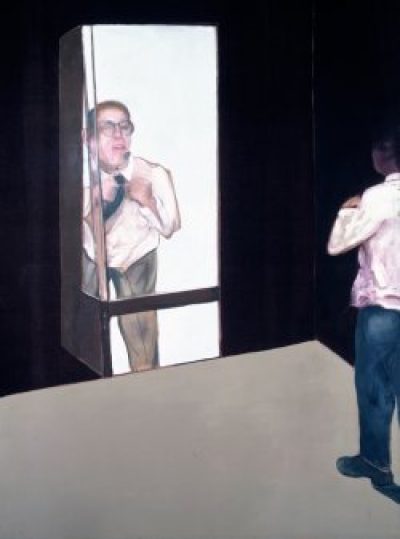

En mars 1985, Mikhaïl Gorbatchev a été nommé secrétaire général du Parti communiste de l’Union soviétique. Les choses commençaient à changer. En décembre 1985, je dirigeais une galerie sur Kings Road, où nous exposions de jeunes artistes, en particulier Grayson Perry et les néo-naturistes. Je voulais montrer mon écurie de jeunes artistes à New York. Un jour, à une soirée, un ami m’a dit que je ferais mieux de les exposer à Moscou. Je l’ai rappelé le lendemain, et il m’a conseillé de prendre contact avec la délégation soviétique auprès de l’UNESCO à Paris. J’y ai alors rencontré le représentant de cette délégation, un certain M. Klokov. Au cours d’un déjeuner, il m’a donné le nom d’un membre de l’Union des artistes de l’URSS, organisme qui s’occupait de l’œuvre des peintres vivants, et qui pourrait sans doute m’assister. Six mois plus tard, j’ai reçu un télégramme dans lequel on m’invitait à Moscou pour discuter de ma proposition – nous étions en juillet 1986. J’y suis allé avec un groupe d’autres personnes qui souhaitaient négocier avec l’URSS, car à l’époque, c’était la seule façon de s’y introduire. Deux ou trois jours seulement après mon arrivée à Moscou, j’avais déjà compris qu’il était impossible d’y exposer les peintres de mon écurie, mais que le protocole exigeait que j’aille voir un grand nombre de peintres dans leur atelier. Au fil de nombreuses discussions généreusement arrosées de vodka, je leur ai demandé quel artiste anglais ils aimeraient avant tout voir exposé à Moscou. Tous m’ont répondu : « Francis Bacon ». J’ai alors demandé à Klokov s’il pensait qu’une exposition Francis Bacon serait acceptable et populaire en URSS et il a répondu que ça le serait. Quelques mois après mon retour à Londres, j’ai ouvert une nouvelle galerie sur Dean Street, à Soho (Birch & Conran), proposant pour son inauguration une exposition de pop art britannique. Ce soir-là, Francis Bacon est venu au vernissage accompagné de Denis Wirth-Miller. Plus tard, pendant le dîner, j’ai demandé à Francis s’il aimerait exposer à Moscou. Il m’a répondu « Oh, j’adorerais » – il venait juste de se faire éreinter par la critique aux États-Unis. Le lendemain, j’ai appelé Klokov à Moscou, ce qui supposait de s’y prendre cinq heures à l’avance.

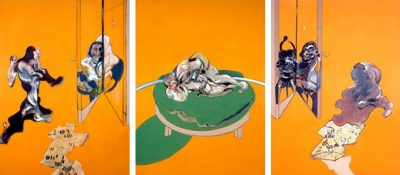

Au départ, Bacon était inquiet car il se demandait comment réagiraient les propriétaires de ses œuvres à l’idée d’un prêt pour une exposition en URSS mais ça ne semble apparemment pas avoir posé de problème. Nous avons monté une petite rétrospective, comprenant vingt-deux tableaux, dont des diptyques et des triptyques de toutes les périodes de son œuvre. La galerie londonienne de Bacon, la Marlborough Fine Art, était très enthousiaste. Bacon fut assisté dans sa sélection des œuvres par Miss Beston de la galerie Marlborough. Certaines d’entre elles furent néanmoins rejetées par le premier secrétaire de l’Union des artistes, car jugées trop pornographiques.

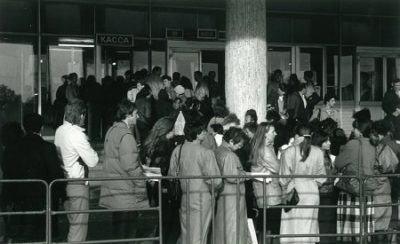

L’exposition fut inaugurée le 22 septembre 1988, dans la salle de l’Union des artistes de Moscou (à peu près de la même taille que la Hayward Gallery de Londres). C’était la toute première fois qu’un artiste occidental vivant de premier plan exposait en URSS. Le processus alambiqué qui a permis son organisation jette un éclairage intéressant sur les attitudes très différentes qui prévalaient alors en URSS concernant l’art et son organisation.

Francis lui-même attendait impatiemment le vernissage. C’était en effet un fervent admirateur de l’œuvre du réalisateur Eisenstein, en particulier de la scène montrant la nurse sur les marches de l’escalier monumental d’Odessa, dans Le Cuirassé Potemkine, l’une de ses sources pour ses portraits de papes hurlant. Il apprenait par ailleurs le russe avec un cours sur cassette. Il aurait pu arrêter le projet d’exposition à plusieurs reprises, en raison de problèmes de coûts et de santé, mais il tenait absolument à ce qu’elle ait lieu et me faisait une confiance totale, car nous nous connaissions depuis mon enfance. Ses problèmes de santé l’empêchèrent malheureusement de faire le voyage, mais lorsque je suis rentré de Moscou, il m’a demandé de tout lui raconter dans le moindre détail.

L’exposition fut un immense succès.

Photo et © James Birch

Carrie Pilto

Historienne de l'art, commissaire d'exposition indépendante

Guy Bourdin : Peinture 1946 de Francis Bacon à travers le miroir de la photographie de mode

« Je ne suis pas un metteur en scène. Juste un ajusteur du hasard. » Guy Bourdin

Sur la photographie, un jeune couple à l’ombre d’un parapluie noir mime le personnage central de Peinture 1946 de Francis Bacon. Le cliché est tiré des archives du photographe de mode Guy Bourdin (Paris, 1928-1991), alors le protégé de Man Ray. C’est Bourdin lui-même qui pose avec sa compagne Solange dans le Paris des années 1950, où il se peut qu’il ait vu Peinture 1946 au musée d’Art moderne, dans la section britannique d’une exposition après-guerre d’art contemporain parrainée par l’UNESCO. Même s’il s’agit d’un autoportrait taquin, ce dernier témoigne de l’intérêt précoce que Bourdin a porté à l’œuvre de Bacon, une fascination persistante qui transparait clairement dans ses photographies de mode et qui est confirmée par le nombre de publications sur Bacon contenues dans sa bibliothèque – que j’ai eu la chance d’étudier quelques années après son décès.

Bourdin fait référence à la grandeur des toiles de Bacon tout au long de ses trente ans de carrière, mais Peinture 1946 joue un rôle fondamental. Il s’est approprié à de multiples reprises des éléments du vocabulaire de cette œuvre : le parapluie noir, le personnage solitaire enfermé dans une pièce ou dans une structure semblable à une cage, la viande de boucherie, le fond d’une couleur artificiellement vive, l’assemblage troublant de composants disparates, effectué « par hasard ». Tous ces emprunts allaient former la base de son langage photographique, au plan formel comme au plan spirituel.

L’influence de Peinture 1946 est clairement visible, par exemple, dans la toute première commande commerciale de Bourdin, une série consacrée aux chapeaux de printemps pour le magazine Vogue France de février 1955.

Prise dans une boucherie de la rue de Buci, une photographie de cette série montre un mannequin debout devant une rangée de lapins écorchés suspendus à des crochets. Son chapeau sombre, à larges bords, obscurcit son visage sans expression, évoquant la silhouette masculine de Peinture 1946 sous son parapluie, assise devant les carcasses de bœuf. Le rythme du feston formé par les pattes de lapin, les pieds encore couverts de fourrure, rappelle la frise classique de guirlandes suspendues au sommet de la composition de Bacon. À l’arrière-plan des deux œuvres, derrière l’étalage de viande, des stores baissés ferment la perspective et isolent la scène. Pour réaliser sa photographie, Bourdin a utilisé un lourd appareil photo en bois équipé de grandes plaques. Sa mise au point sur la chair est précise et détaillée et le message sous-jacent implacable : « Nous sommes de la viande, nous sommes des carcasses en puissance », ainsi que Bacon l’a souvent répété au cours de ses entretiens avec David Sylvester[1]. Avec le recul, l’image de Bourdin produit l’effet d’un manifeste : c’est un memento mori sombrement humoristique, un pied de nez à la vanité du monde de la mode qu’il représente.

Au-delà des emprunts formels, Bourdin s’identifie semble-t-il à Bacon au niveau de la conception de l’image. Le peintre considérait Peinture 1946 comme celle de ses œuvres qui comportait la plus grande part d’inconscient. Voici ce qu’il racontait à David Sylvester : « J’essayais de faire un oiseau en train de se poser dans un champ […] mais soudain, les lignes que j’avais tracées suggérèrent quelque chose de tout à fait différent et de cette suggestion a surgi le tableau. Je n’avais pas l’intention de faire ce tableau-là, je n’ai jamais pensé qu’il serait comme ça : c’était continuellement comme un accident montant sur la tête d’un autre. » Bourdin se souvenait certainement de cette conversation entre Bacon et Sylvester quand il a lui-même accordé l’une de ses rares interviews, au magazine Photo en 1987, déclarant notamment : « Je ne me suis jamais considéré comme le responsable de mes images. Elles ne sont que des accidents[2]. »

Comme Francis Bacon, Bourdin concevait à l’avance et esquissait les scènes qu’il voulait représenter, mais pendant la séance de prises de vues, il permettait et même attendait l’irruption d’une divine surprise, à l’affût de ce qui viendrait bousculer sa propre vision[3]. Il reprit d’ailleurs un jour à son compte l’affirmation de Bacon : « Je veux une image très ordonnée, mais je veux qu’elle se produise par chance[4] », disant pour sa part : « Je ne suis pas un metteur en scène. Je suis juste un ajusteur du hasard[5]. » Les deux artistes adhéraient donc manifestement à l’idée, chère aux surréalistes, du « hasard manipulé » – ils croyaient à la nécessité d’intégrer le hasard et les accidents pour conférer à l’art une qualité nouvelle, une dimension inattendue. Bacon expliquait que ce processus hisse l’image à un niveau supérieur, au-delà de l’illustration consciente. C’est précisément parce qu’elles avaient cette qualité que les photographies de mode et les photographies publicitaires de Bourdin étaient si recherchées, et c’est également la raison pour laquelle elles commencent à figurer aujourd’hui dans les collections privées ou publiques. Cet attachement au « hasard manipulé » place l’œuvre de Bourdin sur un plan supérieur à celui des réalisations d’un artiste commercial ou d’un illustrateur ; aux yeux de Bacon, le hasard est précisément ce qui distingue l’artiste de l’artisan.

Si la photographie précédente n’a pas été publiée par le magazine, une photographie similaire l’a été : cette fois encore, le mannequin porte une capeline, mais c’est une voilette qui ombre son visage ; elle pose sous une rangée de têtes de veau livides, accrochées en rang d’oignons, la langue pendante. Sa tête humaine est alignée exactement sous celle de l’un des bovins, suggérant leur interchangeabilité et rappelant le sentiment de Bacon : « Si je vais chez un boucher, je trouve surprenant de ne pas être là, à la place de l’animal.[6] » Une pièce de viande est posée à côté d’elle, sur le comptoir, avec une étiquette indiquant le prix au kilo – disposition évoquant celle du quartier de viande présenté à la gauche de l’homme en costume sombre de Peinture 1946. Ce dernier détail a été éliminé de la photographie recadrée avant publication dans le magazine (associer le prix de la viande au corps de la femme était sans doute franchir une limite inacceptable pour les lectrices de Vogue). Malgré la censure, la photographie produisait pour Bourdin l’effet désiré : il tirait ainsi la langue au bon goût. Michel Guerrin raconte que l’article de Vogue, sous le titre fort bien choisi de « Chapeaux-choc », provoqua « émoi, lettres d’injures, résiliations d’abonnements et menaces d’annonceurs publicitaires[7]. »

En transposant le message sous-jacent de Peinture 1946 dans les pages de Vogue, temple sacro-saint de la mode, Bourdin initiait une habitude sensationnelle de distiller la sombre imagerie de Bacon dans la psyché des lectrices soucieuses de leur style. L’immense majorité d’entre elles ne s’en rendent absolument pas compte, mais un grand nombre de tableaux de Bacon continuent à vivre dans la presse féminine.

[1] David Sylvester, Francis Bacon : L’art de l’impossible, entretiens avec David Sylvester, préface de Michel Leiris, Skira, 1976.

[2] Guy Bourdin cité dans « Le luxe est irrévérence », Photo n°235, avril 1987 (traduction de l’auteur)

[3] « Une compétition non dite s’instaurait entre nous pour l’épater, pour trouver le je-ne-sais-quoi déclencheur. Il suffisait de le surprendre… » Susan Moncur in Magali Jauffret, « Guy Bourdin l’œil absolu », Connaissance des arts, Paris, spécial photo n°1, juillet-octobre 2004, pp. 55-77.

[4] David Sylvester, op. cit.

[5] Guy Bourdin cité dans « L’hommage de Photo à notre ami Guy Bourdin », Photo n°284, mai 1991.

[6] David Sylvester, op. cit.

[7] Michel Guerrin, « Une image de Guy Bourdin n’est jamais sereine » in Exhibit A, n.p.

© The Guy Bourdin Estate 2016 / Courtesy of Louise Alexander Gallery

Margarita Cappock

Directrice adjointe et directrice des collections à la Dublin City Gallery The Hugh Lane

Révélations de l’atelier de Bacon : l’art contemporain

La relation que Bacon entretenait avec les œuvres d’art du passé et ses emprunts, voire pillages, de grands maîtres comme Vélasquez, Michel-Ange, Ingres, Degas et Van Gogh ont fait couler beaucoup d’encre. La prédilection qu’il vouait à ces artistes a laissé des traces dans le bric à brac de son atelier, où l’on a trouvé après son décès de nombreuses reproductions de leurs œuvres. On a moins parlé de ses liens avec d’autres peintres, en particulier l’intérêt qu’il manifestait pour des artistes plus jeunes et moins célèbres que lui, beaucoup perçant à peine alors qu’il était au sommet de sa carrière artistique. Bacon avait une culture visuelle exceptionnelle, qu’il enrichissait sans cesse en regardant et en absorbant des images, peu importe d’où elles provenaient. Toute sa vie, Bacon s’est intéressé à l’évolution artistique de son temps, comme le révèlent les innombrables objets découverts dans son atelier de Reece Mews : pages arrachées à des catalogues ou à des livres, interventions, images compilées, correspondances et autres éléments en rapport avec de nombreux artistes contemporains comme Ernest Pignon-Ernest, Vladimir Veličković, Jacques Monory, Duane Michals, Clare Shenstone, Vito Acconci, Paolo Gioli, Franta, Peter Klasen, Eddy Batache, Marie-Jo Lafontaine et Don Bachardy. Dire que tous les artistes dont on trouve la trace dans les objets accumulés par Bacon ont exercé sur lui une égale influence serait évidemment un peu simpliste, mais il est clair qu’il suivait de près les nouveaux développements de l’art et s’y montrait réceptif. Le contenu de son atelier révèle aussi que Bacon entretenait des contacts directs avec certains de ces artistes (et photographes) – il les rencontrait, correspondait avec quelques-uns d’entre eux, posait pour eux et, à l’occasion, leur commandait des œuvres ou leur demandait de lui envoyer des reproductions.

Certains aspects de l’œuvre des artistes qui ont plu à Bacon ou excité son imagination reflètent ses propres fascinations et préoccupations – corps humains se contorsionnant, têtes à la bouche béante, aux prises avec une forme de stress ou d’angoisse. Certaines qualités formelles ou motifs semblent également l’avoir séduit, comme les portes ou les scènes de rue isolées. Certains artistes partageaient ses centres d’intérêt, par exemple sa passion pour la photographie, en particulier la photographie du corps en mouvement telle que l’ont pratiquée les pionniers Eadweard Muybridge, Jules Etienne Marey et Thomas Eakins (qu’admiraient également Vladimir Veličković, Duane Michals, Vito Acconci et Paolo Gioli) – ou son obsession pour le cinéma et les techniques cinématographiques – point commun avec Ernest Pignon-Ernest, Gioli et Michals. Bacon semble avoir eu une préférence marquée pour les artistes français ou résidant en France, dont beaucoup étaient représentés par la Galerie Lelong ou la Galerie Maeght, galeries où il a lui-même exposé de son vivant. Il est indéniable qu’il adorait Paris, où il avait un atelier de 1975 à 1987 et où il exposait régulièrement. Francophone, il avait, parmi ses amis intimes, de nombreux intellectuels et écrivains français. En revanche, à l’exception de Damien Hirst et de Clare Shenstone, on n’a peu retrouvé de documents ou de références se rapportant à de jeunes artistes britanniques.

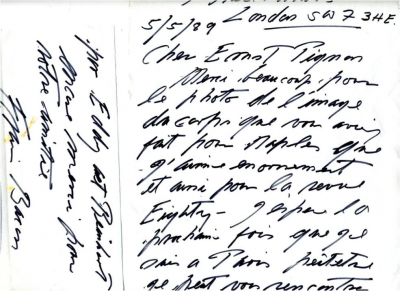

L’une de ses collections les plus fournies est consacrée aux œuvres de l’artiste français Ernest Pignon-Ernest, né à Nice en 1942. Ce dernier a, depuis 1966, pris la rue comme sujet et comme cadre de ses œuvres éphémères, qui évoquent à la fois des événements historiques et contemporains. Lors d’une interview accordée au journal Libération, le journaliste ayant demandé à Bacon quels peintres il aimait, il avait immédiatement désigné cet artiste : « En France, vous avez Ernest Pignon-Ernest ». Bacon s’intéressa activement à son travail et lui en réclama des photographies. S’ils exposaient tous deux à la Galerie Lelong à Paris, les deux hommes ne se sont jamais rencontrés, même si des lettres, trouvées dans l’atelier de Bacon révèlent leurs tentatives d’y parvenir. Pignon-Ernest explique dans une lettre qu’il m’a envoyée que deux critiques d’art étaient venus le trouver après avoir interviewé Bacon à Londres. Ils lui avaient dit que Bacon connaissait son œuvre et s’y intéressait, qu’il avait vu des photographies de ses interventions à Naples et, en un mot, qu’il aimerait qu’il lui en envoie une. Il s’agissait d’une œuvre intitulée Le Soupirail, où l’on voyait un corps en contre-plongée émerger d’une cave par une grille. Pignon-Ernest a passé huit ans à créer et à apposer plusieurs centaines d’images sur les murs de divers bâtiments, dans toute la ville de Naples, empruntant ses thèmes à la mythologie classique et à l’iconographie des premiers chrétiens, pour évoquer l’histoire riche et tumultueuse de Naples. La pièce à Naples qu’admirait Bacon s’inspirait d’une étude de Luca Giordano, peintre italien du XVIIème siècle, pour « Saint Janvier libère Naples de la Peste ». Après avoir reçu la photographie du Soupirail, Bacon écrivit à Pignon-Ernest pour lui dire qu’il le suivait, en fait, depuis qu’il avait découvert des images de ses interventions à Grenoble en 1976. Celles-ci illustraient les conséquences provoquées par l’industrie sur les ouvriers. Pignon les signalait au moyen de flèches directionnelles qui rappellent celles utilisées dans le travail de Bacon.

La plupart des magazines d’art retrouvés dans l’atelier de Bacon étaient français, par exemple Opus International, Repères – Cahiers d’art contemporain (Galerie Lelong) et Chroniques de l’art vivant (Editions Maeght). Des pages ont été arrachées de beaucoup d’entre eux. Une grande partie des images de ces magazines datent de 1976-1977, époque à laquelle Bacon possédait un atelier à Paris. Il avait alors fait la connaissance du Français Alain Jouffroy, poète, écrivain, et artiste – et surtout ami de certains artistes figurant dans la documentation amassée dans l’atelier de Bacon. Alain Jouffroy était ami avec Veličković que Bacon rencontra et duquel il visita l’atelier. Un autre ami de Jouffroy, l’Allemand Peter Klasen, (né en 1935), installé en France depuis 1956, avait lui aussi suscité l’intérêt de Bacon, comme en témoigne une page arrachée à l’Opus International, illustrant le travail de Klasen. En 1971, l’année de la rétrospective Francis Bacon au Grand Palais, Klasen eut, quant à lui, l’honneur d’une rétrospective à l’ARC, au musée d’Art moderne de la ville de Paris, intitulée « Ensembles et Accessoires », qui fut très bien accueillie. Nul ne sait si Bacon a vu cette exposition qui comportait des représentations d’ustensiles chirurgicaux, baignoire, W.C. et lavabos. De nouveau, ces motifs parlaient à Bacon qui, de son côté, collectionnait les images de sanitaires, arrachées de catalogues de plomberie.

J’ai tenté, dans ce petit texte, d’évoquer les artistes avec lesquels Bacon a établi des contacts directs et ceux dont il commentait volontiers les œuvres – je poursuis actuellement une recherche plus approfondie sur cet aspect fascinant du contenu de l’atelier de Bacon.

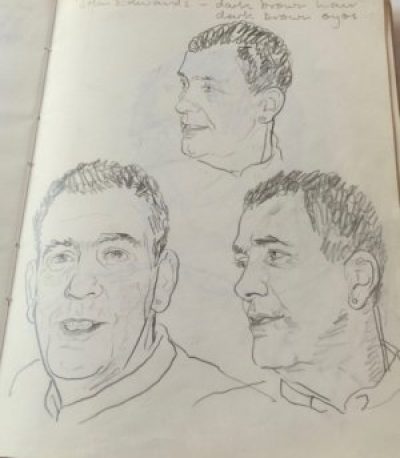

Clare Shenstone

Artiste

Mes moments avec Francis Bacon

C’est en 1979, l’année où j’ai exposé pour mon diplôme, au Royal College of Art, que j’ai rencontré Francis Bacon pour la première fois.

J’arrivais sur place tous les jours à 9h du matin.

Le troisième jour de mon exposition, mon tuteur s’est précipité sur moi en me tendant un bout de papier sur lequel était noté un numéro de téléphone. « Appelle ce numéro à 11h précises, m’a-t-il dit. Tu as eu un éminent visiteur, et il veut te parler. » J’ai pensé que ça devait être une blague. Mais il a insisté : « C’est sérieux. Appelle ce numéro. »

À très exactement 11h, j’ai appelé le numéro en question. C’est Francis Bacon qui m’a répondu.

Apparemment, il était arrivé à l’exposition à 8h du matin – il venait chercher des cartons de vin. Pendant qu’il attendait qu’on les lui descende, il a fait le tour de l’exposition. Il a alors vu mon travail – une série de têtes en tissu. J’avais perfectionné cette manière de montrer le visage humain, en utilisant une matière aussi souple que la peau, dans laquelle je moulais les traits du visage…

– « J’adore votre travail », m’a-t-il dit.

– Je répondis alors : « Mon Dieu ! Eh bien je dois dire que je vous considère aujourd’hui comme le plus grand artiste vivant au monde. »

– « Les grands esprits se rencontrent ! dit-il. J’aime beaucoup Janet. Vous voulez bien que je vous l’achète ? »

– Je répondis alors : « Je ne vois personne à qui je préférerais vendre une de mes œuvres. » Francis a donc acheté Janet. Et je ne l’avais toujours pas rencontré.

Deux ans plus tard, j’exposais en solo à l’occasion de l’inauguration du Lyric Theatre, à Hammersmith. J’ai passé un coup de fil à Francis pour lui demander : « Est-ce que je peux emprunter Janet ? »

– « Je n’ai pas la moindre envie de me séparer d’elle, répondit-il. Mais si vous en avez besoin… De toute manière, il faut qu’elle soit à cette exposition. »

Six semaines plus tard, après l’exposition, je lui ai renvoyé Janet. Francis m’a alors appelée.

– « Je suis si heureux qu’elle soit revenue, me dit-il. Et, j’y réfléchissais, vous voudriez faire mon portrait ? Une tête en tissu. »

– « Oh, mon Dieu ! rétorquai-je, je ne sais pas si j’en suis capable… »

Je n’avais jamais fait de véritable portrait, en fait. Je jouais juste avec du tissu, jusqu’à ce que cela donne quelque chose de bien.

– Il me dit alors : « Vous voulez bien essayer ? »

– « D’accord, répondis-je, je vais essayer. Mais j’ai un peu peur. »

– Il dit : « On verra bien ! »

Nous avons pris rendez-vous. Il m’a proposé : « Venez à mon atelier. On en parlera, et je pourrai poser. »

Notre première séance de pose s’est déroulée dans l’atelier de Bacon, à Reece Mews. Quand je suis arrivée, il me regardait d’en haut.

– « Allez, montez ! » J’ai grimpé les marches. C’était comme monter dans un bateau. Il regardait par un trou dans le plancher. J’étais très tendue.

J’avais entendu dire que Bacon pouvait être « difficile ».

Mais il a été adorable. Il s’était habillé pour l’occasion – il portait un costume gris pâle, avec une chemise de velours bleu, sa grosse montre Rolex, et un beau collier en or. Il était magnifique.

La séance a commencé.

C’était très facile. Je n’étais pas du genre à me mêler de sa vie privée.

Nous avons bavardé. Il m’a dit que beaucoup de ses amis les plus proches étaient morts et qu’il se sentait un peu abandonné. Je n’en revenais pas qu’il me dise quelque chose d’aussi intime, le premier jour. Mais il était comme ça. Il disait ce qu’il ressentait, c’est tout. Lorsqu’il a parlé de George Dyer, il avait des larmes plein les yeux.

Je n’ai jamais vu une personne dont les émotions affleurent ainsi en surface, se modifiant d’une minute à l’autre. Bien sûr, cela me poussait à dessiner de façon obsessionnelle, et sans m’arrêter.

Il me téléphonait quand il voulait. Il nous arrivait de passer deux mois sans se voir, puis de se retrouver deux ou trois fois en quinze jours. Il venait parfois dans mon atelier, à Bloomsbury. C’était à Bedford Square, et j’avais une clé des jardins. Nous nous y promenions en bavardant, nous asseyions et je dessinais.

J’ai mis quatre ans à achever la tête en tissu.

Il ne l’a pas vue jusqu’à ce que je la lui montre, dans sa forme finale. Il en a été très content et l’a accrochée à côté de Janet…

Après cela, on s’est parlé deux ou trois fois au téléphone et on se voyait de temps en temps. Je ne l’ai pas beaucoup vu les dernières années de sa vie, mais je connaissais son compagnon, John Edwards.

John m’a appelée après la mort de Francis et m’a demandé si je voulais bien faire une tête en tissu de lui, pour pouvoir l’accrocher à côté de celles de Francis et de Janet, comme une famille…

Clive Barker

Artiste

Masque sur le vif de Francis Bacon (1969) par Clive Barker

Clive Barker est le sculpteur pop majeur en Angleterre. Il avait noué une amitié étroite avec Francis Bacon.

« J’avais décidé de choisir Francis comme modèle de sculpture et l’idée m’est venue de réaliser un masque sur le vif. Je suis allé le voir dans son atelier de Reece Mews pour en discuter avec lui. Un Suisse venait de mettre au point une nouvelle formule qui permettait de fabriquer un plâtre beaucoup plus léger que les recettes habituelles, et qui a suscité mon intérêt. Le mélange avait la consistance d’une bouillie épaisse et, une fois refroidi, on l’appliquait sur le visage au pinceau. Cette méthode présentait un immense avantage : grâce à sa légèreté, ce matériau ne pénétrait pas dans les traits du visage qui conservaient ainsi une ressemblance stupéfiante.

Francis accepta de se prêter à l’expérience. Je lui ai donné deux petites pailles pour qu’il puisse respirer par les narines et je lui ai tenu la main tout au long de la séance, afin qu’il puisse me faire signe d’arrêter s’il était en difficulté. C’était très important, car après avoir appliqué la première couche, il fallait la recouvrir de plâtre traditionnel pour que le masque conserve sa forme une fois enlevé. J’avais peur que la première prise ne réussisse pas, mais Francis m’a rassuré : si c’était le cas, il recommencerait volontiers. Durant toute l’opération, il n’a pu respirer que grâce aux pailles, et quand j’ai eu terminé le moulage, il m’a avoué qu’il avait été à l’agonie à cause de son asthme. J’étais navré, mais aussi très touché qu’il ait fait cela pour moi.

J’ai fait tirer six versions en plâtre et six en bronze à partir de ce moulage. Une nouvelle édition de trois bronzes a été réalisée lorsque je me suis mis à travailler avec la galerie Anthony D’Offay, à Londres. »

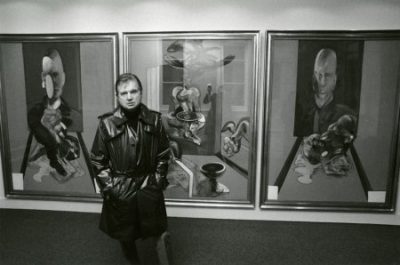

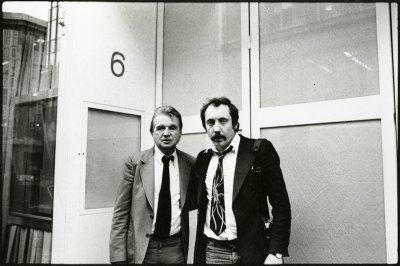

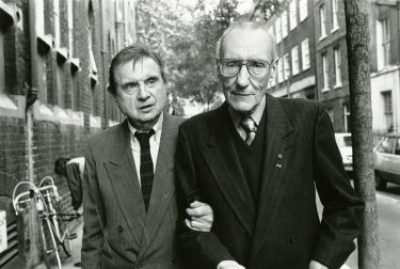

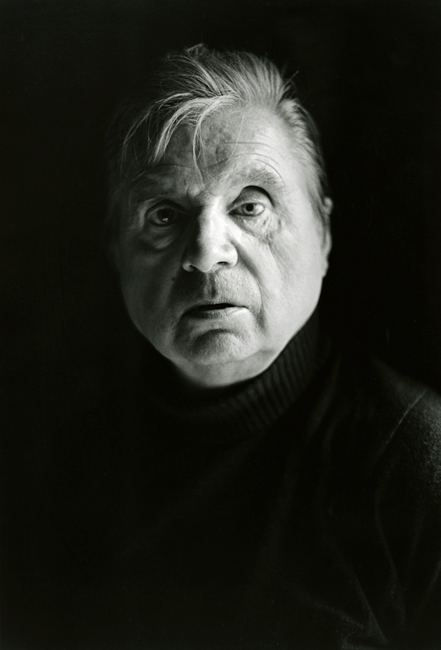

John Minihan

Photographe

Francis Bacon « Comprenne qui pourra »

Francis Bacon, je le connaissais sans le connaître vraiment. Né à Dublin en 1909, il était à n’en pas douter Irlandais de naissance, si ce n’est de sang irlandais. Comme tout Irlandais qui se respecte, il aimait jouer, boire et était animé d’un perpétuel désir d’ailleurs. La première fois que je l’ai rencontré, c’était dans la rue, en 1971, devant un tribunal londonien, le Marlborough Magistrates Court. Le Daily Telegraph avait révélé, dans un article, qu’il était soupçonné de se droguer. L’artiste fut acquitté. Sa ligne de défense avait consisté à expliquer au magistrat qu’il n’aurait jamais pu fumer le cannabis que l’on avait trouvé à son domicile, car il avait de l’asthme.

Au cours des vingt années suivantes, je l’ai photographié de nombreuses fois à Londres et, sur son invitation, à Paris, en 1977, à l’occasion de son exposition à la Galerie Claude Bernard, rue des Beaux- Arts. Cette petite rue grouillait encore de monde vingt-quatre heures après le vernissage qui avait attiré, selon les estimations de la police, 8 000 personnes. Six ans plus tôt, les Français lui avaient fait l’insigne honneur d’organiser une rétrospective de son œuvre au Grand Palais. Consécration d’autant plus extraordinaire qu’elle était accordée par une ville qui avait vu naître la photographie en 1839, le jour où Daguerre s’était exclamé de son balcon : « J’ai saisi la lumière au passage et je l’ai enchaînée ! »

Bacon avait aimé Paris dès son premier séjour, dans les années 1920. Il avait alors vu une exposition de Picasso qui lui avait donné envie de se mettre à la peinture – ses propres tableaux susciteraient eux aussi, plus tard, nombre de vocations. Ses toiles ont une telle puissance, un tel effet sur les émotions, que l’on est fasciné, rebuté ou les deux à la fois.

Pendant les années 1970, je voyais et échangeais régulièrement avec Francis Bacon à Soho, le quartier bohème de Londres, bourré de clubs de strip-tease, de cafés et de pubs. Il y avait alors aussi beaucoup de clubs permettant à leurs membres – journalistes, petits voyous, médecins, artistes et écrivains – d’étancher leur soif entre 15h et 17h30, à l’heure où les pubs étaient contraints de fermer. Je me souviens très bien de cette époque. Photographe à la rédaction de l’Evening Standard au début des années 1960, je partageais mon temps libre entre plusieurs d’entre eux : Ronnie Scott’s, The Marquee Club, The Colony Room et The York Minster, qui s’appelle maintenant The French.

Je me souviens avec affection de Francis, seul à sa table, quelques années avant sa mort, savourant un déjeuner bien arrosé au délicieux restaurant Bibendum, dans l’immeuble Michelin. Ce dernier était situé à l’intersection de Fulham Road et de l’extrémité de Pelham Street, à dix minutes à pied de son studio de Reece Mews, à South Kensington. J’avais alors eu de nombreuses occasions de le photographier, à Londres et à Paris. Je dois dire que Valerie Beston, de la Galerie Marlborough Fine Art, en qui Bacon avait toute confiance et sur qui il comptait pour juger qui il devait voir ou ne pas voir, m’avait aidé à entrer en contact avec Bacon et Graham Sutherland, dont l’épouse, Kathleen, était irlandaise.

Bacon m’avait donné son numéro de téléphone personnel. Je me souviens l’avoir appelé le jour de sa rétrospective à la Tate Gallery, en 1985, pour lui demander à quelle heure il y serait, car je voulais le photographier sur les marches, devant le bâtiment aujourd’hui rebaptisé Tate Britain. Comme toujours au téléphone, il s’est montré très aimable et m’a dit d’y être vers quatorze heures, heure à laquelle il arriverait avec des amis. Il arriva effectivement juste après quatorze heures, avec ses amis Richard Chopping et Denis Wirth-Miller, pour le vernissage de cette seconde rétrospective à la Tate Gallery. L’ensemble de la presse était déjà à l’intérieur. J’étais enchanté d’avoir l’exclusivité à l’extérieur de l’illustre bâtiment. Durant les années 1980, je photographiais aussi un compatriote de Bacon, Samuel Beckett, également né à Dublin trois ans avant lui. Je suis tombé sous le charme de ces deux hommes. J’avais espéré les photographier ensemble. Je l’avais demandé à Francis, qui était aussi conscient de l’importance de Beckett que ce dernier l’était de la sienne. Francis Bacon m’avait dit qu’il n’y avait aucun message dans ses œuvres, ni aucun lien avec Beckett. Comme ce dernier, il ne mentait pas. C’est David Sylvester, le critique d’art, qui créa, à l’occasion de ses interviews avec Bacon, un gagne-pain dont beaucoup d’écrivains dépendent encore aujourd’hui. Je me souviens avoir pris le thé avec David au Dublin Writers Centre en 2001. Je venais de le photographier devant la Hugh Lane Gallery, et il m’avait raconté que des photographes lui proposaient souvent de faire son portrait dans l’espoir qu’il les présenterait à Bacon. Nombre d’entre eux ont effectivement photographié Bacon. Il était heureux en leur compagnie, beaucoup moins avec les journalistes. J’entends encore Bill Brandt me parler de la magnifique photo qu’il avait prise de Francis Bacon à Primrose Hill – et que Bacon m’a dit détester, quelques années plus tard. En fait, la photographie a énormément influencé son travail. Il s’arrêtait souvent au photomaton installé dans la station de métro South Kensington, posait, puis en ressortait avec quatre portraits format passeport. Il travaillait ensuite à partir de ces clichés. Récemment, à Londres, je suis passé devant la porte désormais close du club Colony Room, où j’avais une fois entendu Bacon hurler « champagne pour mes vrais amis et la vraie misère pour les faux » – l’un de ses toasts préférés, qu’il prononçait avec une politesse cérémonieuse et glaciale…

Les personnes ayant connu Bacon se font rares aujourd’hui, alors que les expositions de ses œuvres, partout dans le monde, sont toujours un événement artistique majeur. Ce passionné de triptyques immortalisa Muriel Belcher dans Trois études de Muriel Belcher (1966). Muriel était une célébrité à Soho depuis qu’elle avait ouvert, en 1948, le club Colony Room dont Francis Bacon était le membre le plus célèbre et elle en était très fière. À l’instar de Samuel Beckett, Bacon avait une vision très sombre de l’existence humaine – le premier l’exprimait avec des mots, le second avec son pinceau.

Je tiens à remercier M. Majid Boustany, fondateur et directeur de la Francis Bacon MB Art Foundation à Monaco, de m’avoir invité à visiter cette institution incontournable pour les spécialistes et les chercheurs qu’intéresse l’étude rétrospective de cet artiste. La collection comporte entre autres des lettres, des photographies, des peintures, des livres sur Bacon, dans toutes les langues, ainsi qu’une boîte de conserve vide de haricots blancs de la marque Batchelors’, tout éclaboussée de peinture, qui contient un assortiment de grands pinceaux qui ont servi à créer une œuvre d’art unique, d’une grande inventivité.

J’ai moi-même organisé une exposition de photographies intitulée « Bacon, Beckett et Burroughs » à l’October Gallery, à Londres, en février 1990. Comme on dit en Irlande, « Their likes we will never see again » (Des gens comme eux, on n’en verra plus jamais).

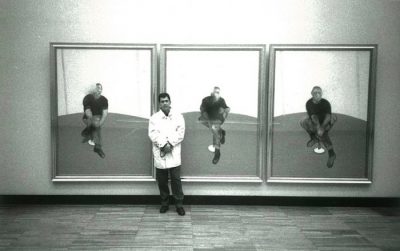

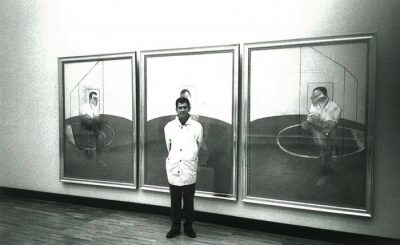

Photo et © John Minihan MB Art Collection

Photo et © John Minihan MB Art Collection

Caroline Cros

Conservateur du patrimoine national et maître de conférences à l'École du Louvre

Marcel Duchamp, une figure élective qui lie Francis Bacon et Richard Hamilton

« Peut-être, n’ai-je rien à voir avec l’avant-garde, mais je n’ai jamais senti la nécessité d’essayer de créer une technique absolument spéciale. Je pense que le seul homme qui ne se soit pas terriblement limité en essayant de changer la technique, c’est Duchamp, qui a fait cela avec énormément de succès[1]. » Francis Bacon

Dans ses entretiens avec David Sylvester entre 1971 et 1973, Bacon argumente sur la figure incontournable de Marcel Duchamp, dont il fait l’éloge. Il évoque notamment « l’excellente » conférence donnée par ce dernier à Houston devant la Fédération américaine des Arts en avril 1957[2]. Lors de cette conférence, Duchamp insiste sur le rôle « médiumnique » de l’artiste. Bacon est d’accord avec cette approche bien qu’il préfère parler de « transe ». Duchamp définit l’acte créatif comme une double émancipation : celle de l’artiste qui trouve sa « clairière » et son chemin, et celle du regardeur qui « établit le contact de l’œuvre avec le monde extérieur en déchiffrant et en interprétant ses qualifications profondes et par là ajoute sa propre contribution au processus créatif ». Là encore, Bacon approuve. Toujours dans ces entretiens, Bacon lit l’œuvre de Duchamp à travers la question du figuratif et de l’abstraction en vantant sa capacité à produire des images et des signes qui résistent à l’interprétation : « Presque tout Duchamp est figuratif, mais je pense qu’il a fait des sortes de symboles du figuratif. Et il a fait, en un sens, une sorte de mythe du XXe siècle, mais en termes de création d’une sténographie de la figuration[3]. »

C’est notamment cette capacité à dépasser la frontière abstraction/figuration, que Bacon admire chez Duchamp, en disant que le Grand Verre « porte jusqu’à la limite ce problème de l’abstraction et du réalisme[4]» comme nul autre pareil. Cette « peinture sur verre » est un modèle indéniable pour Bacon. Comme Duchamp, mais avec des « techniques héritées », – en l’occurrence la peinture, la photographie et le cinéma – Bacon est aussi parvenu, à « tirer quelque chose qui diffère radicalement de ce que ces techniques ont donné jusqu’à présent ». Bacon situe ainsi sa pratique dans une histoire de l’art très ample, qui embrasse plusieurs siècles de peinture avec l’ambition de s’en démarquer, ce qui fut aussi un des nombreux accomplissements des trois chefs-d’œuvre de Duchamp. Le Nu descendant un escalier (1912), le Grand Verre (1915-1923) mais aussi Étant donnés (1946-1966), trouvent leurs racines aussi bien dans les nus de Cranach, dans l’Olympia de Manet, que dans plusieurs tableaux d’Ingres, Courbet et Picasso tout en parvenant à les transcender pour écrire un autre chapitre de l’histoire de l’art moderne.

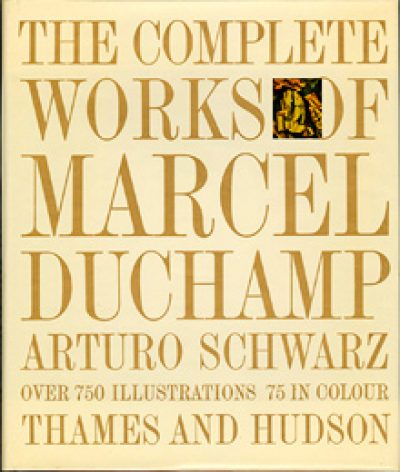

En 1966, la Tate Gallery à Londres organise la première rétrospective européenne consacrée à Marcel Duchamp, The Almost Complete Works of Marcel Duchamp, et c’est l’artiste anglais, Richard Hamilton, le commissaire, qui réalise la première réplique du Grand Verre, dont le titre exact est La Mariée mise à nu par ses célibataires, même. Dans ces années, Bacon et Hamilton se côtoient et partagent cette admiration commune pour Duchamp. Bacon visite l’exposition et acquiert une des premières éditions du catalogue raisonné de Duchamp, publié en Angleterre en 1969 par le marchand d’art Arturo Schwarz. Entre 1968 et 1970, Francis Bacon et Richard Hamilton déjeunent souvent ensemble ; Hamilton demande à ses amis artistes de le prendre en photo avec un simple Polaroid. Il en découle une série de portraits d’Hamilton par Bacon, qui attestent de cette complicité. Cette suite de six études intitulées Portrait of the artist by Francis Bacon, datée de 1970 est en réalité une œuvre véritablement réalisée à quatre mains. L’un de ces portraits, choisi par Bacon, sera ensuite gravé et édité à plusieurs exemplaires : « I also suggested to Francis Bacon that an interesting print might be produced from a photograph he made. » Cette question de la collaboration est aussi centrale dans la démarche de Duchamp. On pense notamment aux nombreux portraits de Duchamp par Man Ray. En fin connaisseur de Duchamp, Hamilton a bien évidemment ces exemples en tête[5].

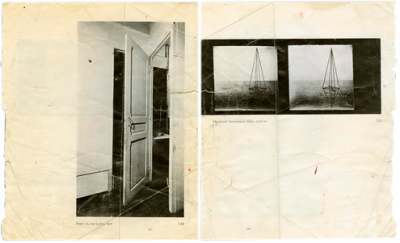

Lors du vernissage de l’exposition Bacon en 1971 au Grand Palais à Paris et du dîner au Train Bleu à la gare de Lyon, Richard Hamilton et Teeny Duchamp sont assis aux côtés de Bacon et de personnalités françaises (Marguerite Duras, Michel Leiris) et anglaises (David Hockney) de tout premier plan. Il est indéniable qu’Hamilton, déchiffreur du Grand Verre et des Notes de Duchamp, est le trait d’union entre ces deux figures, en apparence, si éloignées. Outre la première édition du catalogue raisonné de l’œuvre de Duchamp par Arturo Schwarz (Thames & Hudson, 1969), Bacon compile, dans son atelier de Reece Mews, plusieurs coupures de presse des années 1970, représentant Nu descendant un escalier (1912) et la réplique du Grand Verre (1915-1923) réalisée par son ami Richard Hamilton. Parmi ces reproductions, qui constituent le « compost iconographique » de Bacon, sa « camera obscura intérieure », figurent aussi la reproduction noir et blanc de deux œuvres de Duchamp, a priori abstraites, et beaucoup moins célèbres que le Grand Verre et Nu descendant un escalier. Il s’agit de Porte, 11 rue Larrey (1927) : son atelier de la rue Larrey à Paris, entre 1927 et 1942. Trop étroit, Duchamp réalise une porte d’angle qui sert à la fois à fermer et ouvrir la salle de bain, d’un côté, et la chambre, de l’autre côté. À la fois ouverte et fermée[6], cette porte ressurgit dans le triptyque de Bacon, Studies from the human body, daté de 1970. Les parties gauche et droite du triptyque sont habitées par ce motif de la porte d’angle (chez Bacon, la porte devient surface réfléchissante) : sur le volet gauche, le modèle féminin vient s’y refléter et s’y perdre. Sur le volet de droite, la porte entrouverte reflète une double image : un personnage masculin, probablement Bacon, et une caméra anthropomorphique posée sur un trépied. La forme de cette caméra, mi-animale, mi-humaine, semble elle aussi extraite d’un tableau surréaliste de Picasso, Joan Miro, Max Ernst ou encore Wifredo Lam. Une autre œuvre de Duchamp, Handmade stereopticon slide, réalisée entre 1918 et 1919, durant son séjour à Buenos Aires, revient dans un deuxième triptyque de Bacon : Three studies of the male back, daté de 1970 et conservé à la Kunsthaus de Zurich.

Dans les deux cas, Bacon a sorti ces deux œuvres de leur contexte. Il a neutralisé leur histoire, leur provenance et leur sens symbolique pour les recycler sans jamais les copier, ni les commenter. À partir de sources aussi diverses que des coupures de presse, des articles scientifiques sur les maladies, la folie, les chronophotographies de Muybridge, la vie des animaux, les sports de combat, mais aussi des références artistiques comme Cimabue, Vélasquez, Rembrandt, Van Gogh, Picasso bien sûr, mais aussi Max Beckmann, Bacon, à l’instar de Warhol[7], sans doute son véritable héritier postmoderne, est un iconophage. Sa mémoire fonctionne comme une machine redoutable et infatigable, qui scrute et ingurgite sans relâche. Certains comme Deleuze parleraient de « rhizome », d’autres de « cadavre exquis » ou encore plus récemment de créolisation. Anthropologue de l’image, iconoclaste et historien averti, Bacon accumule, digère et recompose des sources encyclopédiques infinies et, contre toute attente, Duchamp y occupe une place privilégiée.

[1] Francis Bacon, Entretiens, David Sylvester, traduction et préface de Michel Leiris, Paris, Flammarion, 2013, p. 129.

[2] Marcel Duchamp, Le Processus créatif, Paris, l’Échoppe, 1987.

[3] Ibidem, p. 126.

[4] Ibid., p. 179.

[5] Richard Hamilton, Interactions: Marcel Duchamp, Francis Bacon, Sherrill F. Martin, Dieter Roth, Lux Corporation, Ohio Scientific, Thorden Wetterling Galleries, Stockholm, 1987, p. 6. « From time to time, since 1968, I have been wont to offer a Polaroïd camera to artist friends with the request to take a photograph of me… One of the interest in indulging in this activity is to find that the results can sometimes bear a strong relationship to the visual sensibility of the person pressing the button. This was strikingly seen in a Polaroïd of me taken by Francis Bacon. It was not the shot that he chose to be reproduced in the book but it seemed to me to be extraordinary like his paintings. »

[6] Le Corbusier utilise aussi ce principe pour la Villa La Roche à Paris, vers 1925.

[7] Ce dernier se rendait souvent à la New York Public Library, au département « Picture Collection », pour y puiser des sources iconographiques.

Carlos Freire

Photographe

Francis Bacon, rencontres

En 1977, j’ai rencontré Francis Bacon pour la première fois, à Paris, dans un bistrot de la rue des Beaux-Arts. Une autre fois, je l’ai vu à Londres dans son atelier pour une séance de photos, la même année. La troisième et dernière fois que nous nous sommes vus, c’était à Londres, à nouveau, à l’atelier et chez Marlborough. Après, nous avons déjeuné au Wheeler’s du Soho. Sur le parcours, je l’ai photographié à plusieurs reprises, il était à son aise.

Les questions souvent posées autour de mes rencontres avec Bacon concernent le sujet de nos conversations. On a parlé de peinture, de photographie, aussi de ses amis parisiens, parmi eux, Michel Leiris.

Aucune difficulté pour le photographier. Il était là, présent, disponible.

Francis Bacon était un grand peintre cultivé, c’est connu de tous. Il était aussi un gentleman, il me semble. Capable d’accepter la présence en son atelier d’un photographe débutant comme moi.

Défi relevé, selon Marc Fumaroli dans son texte Célébrations, la poétique de Carlos Freire : « Les images de Carlos Freire se sont aussitôt révélées elles-mêmes une violente et superbe élégie, la glose la plus juste des tableaux de Bacon et de sa poétique de fin d’un art. »

C’est le regard aigu de Majid Boustany qui a repéré dans mes photos leur qualité singulière, leur rareté. Critère incontournable pour les insérer dans la collection de la Francis Bacon MB Art Foundation à Monaco. Elles sont à leur place dans ce lieu unique, rare.

Novembre 2014, Paris

Paul Rousseau

The John Deakin Archive

John Deakin : Déjeuner chez Wheeler’s

La photographie de John Deakin intitulée Wheeler’s Lunch (« Déjeuner chez Wheeler’s ») est trompeuse.

Photographié dans son restaurant de fruits de mer favori, Francis Bacon y figure en protagoniste, avec des allures de Christ, au centre, sous « l’auréole » d’un plat décoratif accroché au mur. La disposition frontale des personnages fait allusion à l’autre titre de la photographie, Last Supper (« La Cène »), allusion facétieuse à l’impiété de Bacon — mais sous l’œil d’un ancien catholique pratiquant, Deakin.

Celui-ci a daté le cliché « Mars ‘63 », mais en décembre 2014, Catherine Lampert a questionné Frank Auerbach sur le souvenir qu’il avait de l’événement. Il se souvenait d’une réunion plutôt maussade à 11h, et que l’image avait été commandée par Francis Wyndham pour Queen Magazine, mais jamais utilisée. Si l’on en croit Bill Feaver, Freud, Auerbach et Andrews ont tous déclaré qu’il n’y avait pas eu réellement de « déjeuner », ce qui ruine toute illusion possible, de même que la bouteille de champagne non ouverte — accessoire exigé par Timothy Behrens.

Quelle qu’en ait été la raison, l’importance culturelle du cliché devait être évidente pour Deakin : il photographiait ici les grands peintres anglais contemporains, amicalement réunis dans leur milieu naturel de Soho. Deakin y attachait sans doute une valeur plus personnelle que traduisent de façon touchante les trois rouleaux de pellicule employés pour prendre trente-six vues de la scène, avant de faire signer par tous le tirage encadré — comme un « fan » collectionneur d’autographes.

Pour le thème du mois de la Francis Bacon MB Art Foundation, les Archives John Deakin ont ainsi le plaisir de présenter pour la première fois une séquence animée des meilleurs négatifs faisant revivre cet événement. Avec ses mini-récits et ses visions nouvelles, l’exposition nous montre Bacon en « cabotin » subtilement arrogant, de mèche avec Freud. Sur un des clichés, Freud regarde Bacon avec ses yeux écarquillés caractéristiques : selon Bill Feaver, c’est la seule photographie à l’avoir vraiment saisi. Auerbach et Andrews semblent détendus et blaguent ensemble ; Behrens s’agite, nerveux et mal à l’aise. Ils nous regardent, rient, boivent de l’eau et fument.

Ni pain ni vin ne figurent à cette « cène ».

Dr Rebecca Daniels

Chercheuse en histoire de l’art pour le catalogue raisonné de Francis Bacon

Tapis réalisés par Francis Bacon

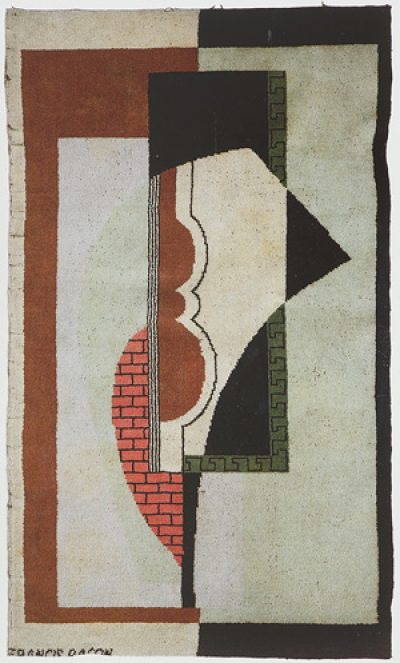

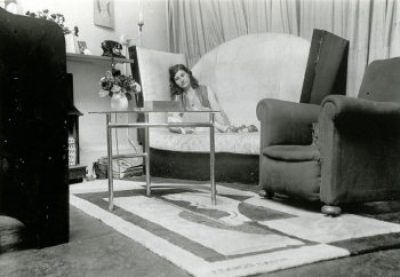

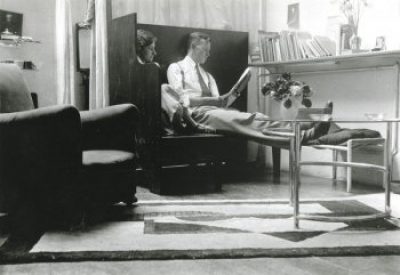

En 1929, à la suite d’un séjour prolongé à Paris, où il travailla probablement en tant que designer d’intérieur, le jeune et entreprenant Francis Bacon s’affaire à la réalisation de tapis, de meubles et de tableaux destinés à une exposition qu’il organisera en novembre 1930 dans son atelier, situé au 17 Queensberry Mews West, dans le quartier de South Kensington, à Londres.

Ce tapis, d’une importance majeure, est l’une des rares pièces de cette période ayant survécu. Son dessin géométrique reflète l’esprit des tapis modernistes créés en Angleterre par McKnight Kauffer et Marion Dorn, et fait écho aux œuvres cubistes de De Chirico, Fernand Léger et Jean Lurçat. Bacon fournit un précieux renseignement sur le tapis dans une interview datant du 9 décembre 1983 : « C’est un tapis que j’ai dessiné en 1929, et qui a été fabriqué par Wilton. » C’est la seule preuve significative existante que nous possédions sur les tapis de l’artiste, et il confirme ce que l’on soupçonnait de longue date, à savoir qu’ils ont été fabriqués par la célèbre manufacture de tapis Wilton. On pourrait argumenter qu’il s’agit d’un des tapis préférés de Bacon, puisqu’il figurait, avec un canapé et une table basse de sa création, dans les photographies de son salon prises vers 1932 à Carlyle Studios, dans le quartier de Chelsea à Londres. Les principaux motifs du tapis – instrument à cordes stylisé et dessin de briques – apparaissent également dans l’une de ses premières œuvres sur papier, ‘Gouache’, 1929. Le lien visuel étroit entre les tapis et les peintures présentés lors de l’exposition de 1930 a été relevé dans un compte-rendu journalistique de source inconnue : les peintures « servent avant tout un objectif décoratif dans le cadre de la création d’intérieurs » peut-on y lire. Ce qui semble indiquer que la création d’objets de décoration d’intérieur a été un point de départ important de la métamorphose de Bacon en l’un des plus grands peintres du XXe siècle.

Katharina Günther

Historienne de l’art

Matériel de travail : la tauromachie

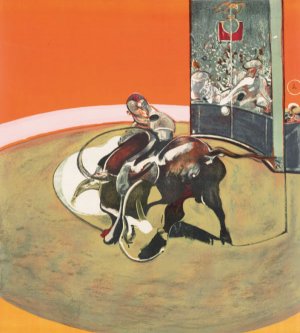

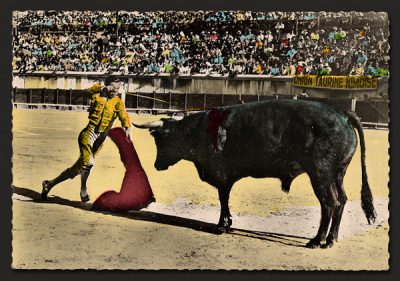

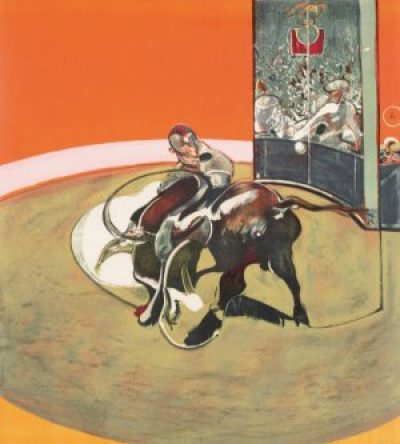

Francis Bacon était fasciné par la corrida, qu’il considérait comme « un préliminaire idéal à l’acte sexuel ». Ce sport cruel apparaît directement dans ses peintures de la fin des années 1960, telles que Portrait d’Isabel Rawsthorne dans les rues de Soho (1967) et Étude pour une Corrida N°1 (1969).

Bacon eut de nombreuses occasions d’assister à des corridas au cours de ses multiples voyages dans le sud de la France et en Espagne et son importante collection de livres et de cartes postales sur ce sujet témoigne de son grand intérêt pour cette activité. La carte postale en couleur, illustrant un torero attaquant l’animal de front, a été retrouvée dans son atelier de Reece Mews à Londres. La banderole dans les tribunes portant la mention « Union Taurine Nîmoise » laisse à penser que la photographie fut prise dans les arènes historiques de Nîmes, aujourd’hui encore en activité. Il est fort probable que Bacon ait lui-même acheté cette photographie sur place.

Martin Harrison

Auteur du catalogue raisonné de Francis Bacon

Peinture 1946

En juillet 1946, le tableau de Bacon, Peinture 1946, est présenté pour la première fois au public à la Redfern Gallery, à Londres. La toile est, dans le contexte de l’art britannique d’après-guerre, d’une taille exceptionnellement grande et ambitieuse. Un critique d’art compare à cette occasion la technique de Bacon à celle de Velásquez, tandis qu’un journaliste du Times considère le tableau comme la toile la plus « inquiétante » de toute l’exposition, et son imagerie est largement perçue comme provocante et dérangeante. En 1946, Erica Brausen achète le tableau pour 200 livres sterling et immédiatement après la vente, Bacon quitte Londres pour Monaco, où il vivra durant les trois années suivantes. Il retournera régulièrement en Principauté tout au long de sa vie.

Même si Bacon était profondément critique envers le travail des artistes, à commencer par le sien, il considérait Peinture 1946 comme une réalisation majeure. Cette toile fut la première de l’artiste à être achetée par un musée et son achat par le Museum of Modern Art de New York, en 1948, marqua une étape importante dans sa carrière.

Bacon a souvent expliqué que l’un des grands principes qui guidaient sa peinture était l’intervention de l’élément du « hasard ». Il considérait que Peinture 1946, née selon lui « entièrement par accident », illustrait parfaitement cette idée. Quarante-cinq ans plus tard, dans l’un de ses derniers entretiens, il continuait à citer Peinture 1946 pour démontrer combien ses images résultaient du hasard. De récentes recherches ont toutefois montré que son iconographie était bien plus préméditée que ce que Bacon prétendait et les travaux consacrés à ce sujet constituent un terrain propice à de nouvelles études sur l’artiste.